Опубликовано:

Е.В. Халтрин–Халтурина. Английская

эстетика “живописного” и “Барышня-крестьянка” А.С. Пушкина // Михайловская

пушкиниана: Материалы научно-музейных Михайловских Пушкинских чтений “1825 год”

(август 2005) и научной конференции “Пушкин и британская культура. Пушкинский

круг чтения” (декабрь 2005). Вып. 41. Сельцо Михайловское; Псков, 2006.

С. 151–167.

Приведенный ниже

текст может незначительно расходиться с опубликованной версией. Иллюстрации,

помещенные на этой странице, добавлены сюда автором статьи.

Список иллюстраций:

- Портрет Елизаветы I с горностаем работы Николаса Хиллиарда, 1585 г.

- Фронтиспис и титул романа С. Ричардсона “Памела”, 1741 г.

- Иллюстрация к роману “Оруноко, или Царственный раб” работы Томаса Саутерна, опубл. 1735 г.

- Живописный пейзаж с коровами – фрагмент эскиза Хамфри Рептона

- “Бард” – картина Джона Мартина к одноименной оде Т. Грея, выст. в Королевской академии в 1817 г.

- Мэг Меррилиз – гравюра Чарльза Хита по картине Ричарда Уэстолла к роману В. Скотта “Гай Маннеринг” (с титульного листа издания 1821 г.)

- “Эбботсфордское семейство” (Вальтер Скотт и его семья позируют в одеждах небогатых фермеров) работы Дэйвида Уилки, выст. 1818 г.

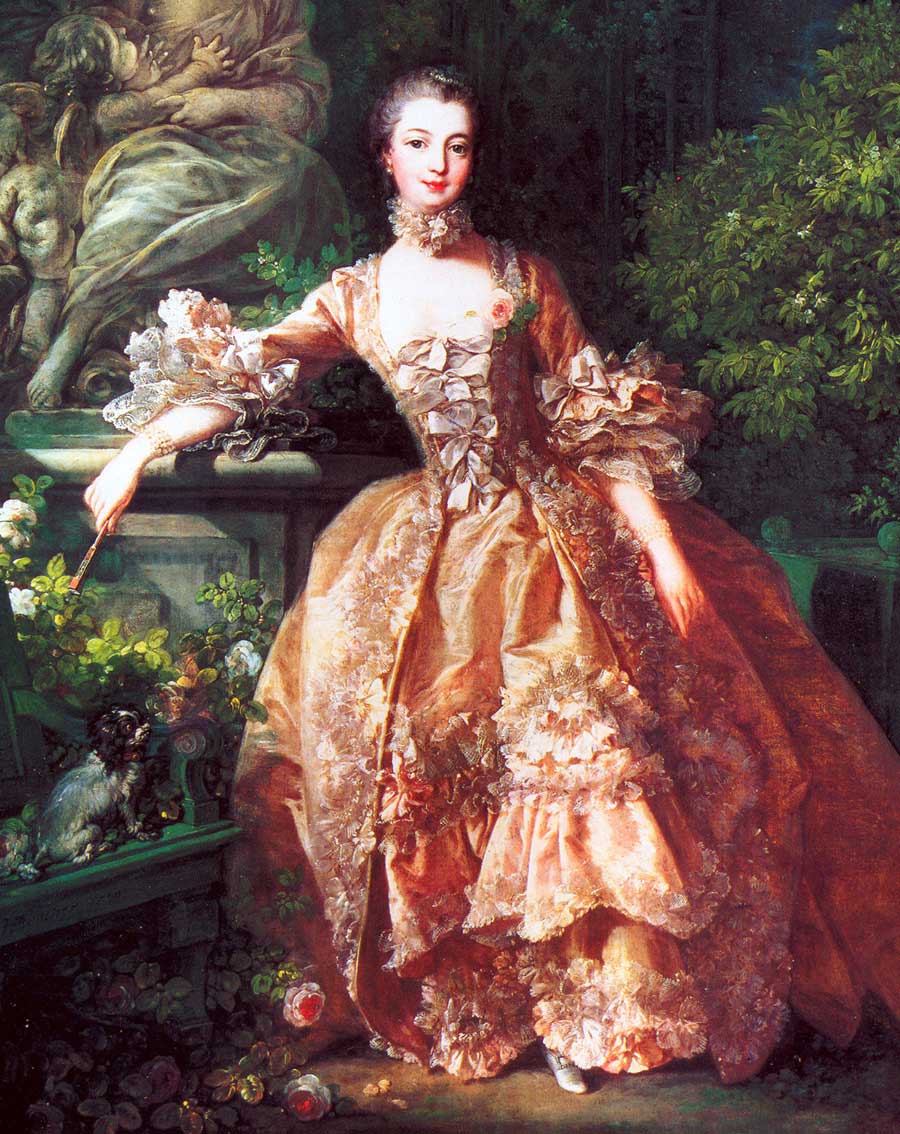

- Фрагмент портрета м-м де Помпадур работы Франсуа Буше, 1759 г.

![]()

Е.В. Халтрин–Халтурина

Английская эстетика

“живописного” и

“Барышня-крестьянка”

А.С. Пушкина

Размышляя на

тему “Почему главная героиня повести – дочь англомана?”, мы продолжаем

обнаруживать в “Барышне-крестьянке” немало удивительного. А.С. Пушкин

привил Муромскому любовь ко всему английскому не только “в погоне” за

колоритностью: по-своему колоритным мог быть любитель любой иноземной культуры.

А вот английские мотивы служат пружиной разворачивающихся в

повести событий. Устройство этой пружины становится понятнее тогда, когда мы

читаем “Барышню-крестьянку” на фоне английских текстов XVIII –

начала XIX веков, авторами которых были Вальтер Скотт,

Уильям Гилпин, Ричард Найт, Джейн Остен и др. Некоторые из

этих произведений (особенно В. Скотта) Пушкин превосходно знал, и в целом

имел отличное представление о круге проблем, волнующих английских литераторов

его эпохи

[1]

. В небольшой

своей повести он с ловкостью виртуоза “обыграл” основные эстетические образы,

занимавшие умы его английских современников. В согласии со всеми правилами

английской эстетики он ввел в повесть два начала – “байроническое” и

“живописное”,– которые мирно сосуществовали в английских романах его времени.

Затем он внезапно развел “байроническое” и “живописное” на противоположные стороны

игровой доски, заставив их помериться силами.

Чтобы оценить

уникальность пушкинской партии, сыгранной по правилам английской эстетики,

разберемся, как игра “в английское” разворачивается в “Барышне-крестьянке” на

двух уровнях: уровне “анекдота” и уровне “притчи”

[2]

.

Английское в повести на уровне “анекдота”

Английское легко

прочитывается в повести на уровне “анекдота” и серьезно не воспринимается.

Когда мы внимательно приглядываемся к фигурам героев, обнаруживается, что

английское в них – нечто поверхностное, схожее с маской.

К примеру, англоман

Григорий Иванович Муромский не является воплощением “английского” в его чистом

виде. В поведении своем Муромский ориентируется на стандарты любого

“образованного европейца”, противопоставляя себя только Ивану Петровичу

Берестову, которого он считает русским “медведем провинциалом”. С Англией

Муромского связывают отдельные садово-аграрные и педагогические эксперименты;

последние сводятся к тому, что к своей дочери он приставил английскую

гувернантку.

Приглядываясь к гувернантке, читатель снова

замечает немало анекдотичного. Мисс Жаксон, в жилах которой течет английская

кровь, не является знатоком современной ей английской культуры. Она –

отдалившаяся от Англии англичанка. О дистанции, существующей между ней и Великобританией

свидетельствует её имя, которое – как неоднократно отмечалось – звучит словно

прошедшее через французский перевод. Из-за измененного имени, многие исследователи склонны считать и

привычки мисс Жаксон неанглийскими

[3]

.

И все-таки корни гувернантки уходят глубоко в английскую историю. Хотя

пристрастие к белилам и перетягиванию талии нетипично для Великобритании рубежа

XVIII–XIX вв.,

толстый слой белил и корсет являются визитной карточкой другой старой девы,

определявшей лицо Англии второй половины XVI в. – Елизаветы I. Своеобразная

внешность королевы известна, в частности, по знаменитым портретам

работы Н. Хиллиарда (Nicholas Hilliard), таким как портрет с

горностаем 1585 г. (The Ermine Portrait). Мисс Жаксон подражает этим

портретам с такой готовностью, словно ей не 40, а несколько сотен лет.

Мысли гувернантки не так

консервативны: они современнее её внешности на полтора столетия. Свидетельство

тому – её настольная книга. Роман С. Ричардсона “Памела, или

Вознагражденная добродетель” (1740-1741), который гувернантка регулярно

перечитывает, и в согласии с которым живет, – это своеобразное наставление

девушкам, работающим прислугой в домах состоятельных джентельменов.

Благочестивая Памела становится хозяйкой богатого дома лишь потому, что на

протяжении долгого времени она стойко отвергала незаконные ухаживания своего

господина. Стойкость мисс Жаксон также поражает. Никакие литературные новшества

и искушения не сумели пошатнуть её убеждений. Несмотря на то, что к началу XIX века англичане

и читающие по-английски евразийцы пресытились наставлениями моралиста

Ричардсона, увлекшись безжалостными пародиями

на его романы (пародии стали возникать сразу

после выхода “Памелы”; самыми знаменитыми среди них были “Шамела Эндрюс” – от

слова “Sham”, т.е. “притворство”,– 1741 г., и история приключений ее брата

Джозефа Эндрюса, найдёныша, 1742 г., Г. Филдинга), гувернантка

добросовестно повторяла назидательный ричардсоновский урок два раза в год.

Такого английского

“динозавра” Муромский взял в гувернантки своей дочери. Будучи осколком далекой

культуры, мисс Жаксон могла дать Лизавете Григорьевне неплохое представление о

некоторых устоях доброй старой Англии – Англии регламентированной,

добайроновской. Но язык XIX века был гувернантке чужд, и чтобы почерпнуть

новое и модное, её юной воспитанице приходится выходить за пределы дома.

А за стенами дома

популярны рассказы о молодом человеке байронического вида, явившемся в их

соседстве “мрачным и разочарованным” и носившим “черное кольцо с изображением

мертвой головы”. Разумеется, байронические позы Алексея Берестова – всего лишь

игра, привезенная им из столичных городов. По сути своей он “добрый малый” с

румянцем во всю щеку и с любовью к разудалым русским играм. Байронизм в нем –

наносное: та загадочная маска, которая случайно, без какого-то ни было рассчета

со стороны Алексея, привлекла внимание дочери англомана. Это любопытство

подогревается запретностью встреч с недружественной семьёй Берестовых. Лиза не

может увидеть заинтриговавшего её соседа как бы “между прочим”. Чтобы обойти

запрет, она намерена подстроить “случайную” встречу: барышня рядится

крестьянкою и бежит в соседнюю рощу – туда, где Алексей появляется каждое утро.

Случайность встреч и

непредсказуемость событий необходима для анекдота. Как только случайность становится

предвиденной – а после и обещанной – язык анекдота утрачивает остроту. Вместе с

этим на второй план отодвигаются и анекдотические маски. Повествование

переходит на уровень притчи, а герои “Барышни-крестьянки” из окружения

елизаветинских и байронических масок переносятся в особый “живописный” мир, в

котором свои законы и своя эстетика.

Эстетика “живописного”

(или “пейзажного”) была известна в России уже в последней четверти XVIII в. Как

указывает Д.С. Лихачев, первое русское переводное руководство по

“пейзажной эстетике” – “Опыт о расположении садов” [“An

Essay on Design in Gardening” by G. Mason, 1768] – вышло в

Санкт-Петербурге в 1778 г.

[4]

Читатель пушкинской поры не понаслышке был знаком с “английской методой”

обработки полей и с традициями пейзажного садоустроительства, увлекшими

Муромского. Многие культивировали английские парки у себя в поместьях, и

подробно останавливаться в повести на их описании не было необходимости. Автору

“Барышни-крестьянки” достаточно было упомянуть тщательно выметенные и усыпанные

песком дорожки английского сада, густо-зеленый дерновой круг, зверинец, чтобы

мысль современников дорисовала все остальное. В частности это объясняется тем,

что россияне знали работы шотландского садовода Дж. Лаудона (который

провел в России несколько месяцев). Внимательные читатели его энциклопедических

изданий и журналов, выходивших в Великобритании в 1822-1843 гг., могли

также отметить, что из трех типов описанных им английских садов – picturesque

[“питореск” или “картинно-пейзажный”], gardenesque [“садообразный”],

rustic-style [“живописный по-деревенски”]

[5]

–

сад

Муромского был второго типа, о чем свидетельствуют, например, аккуратно

посыпанные песком дорожки.

Помимо стиля gardenesque, проявившегося

в приусадебных экспериментах Муромского, в “Барышне-крестьянке” присутствуют и

другие “живописные” стили, не исчерпывающиеся паркоустроительством. Эпитет

“живописное” в то время применялся также по отношению к пейзажам дикой природы,

художественным полотнам, уличным сценкам. Со временем людей стали

характеризовать как “живописных”, что особенно заметно в английской литературе

первой четверти XIX в., в том числе в романах Вальтера Скотта.

Но обо всём по порядку.

О “живописных” героинях в Англии первой четверти XIX в.

С середины XVIII в. до конца XIX в.

центральными понятиями в английской эстетике были “возвышенное” (соотносившееся

с мужественностью; в живописи ассоциировавшееся с видом труднодоступных скал,

одиноких горных вершин или стихий, наводящих благоговейный ужас), “прекрасное”

(т.е. женственное, округлое, плавное, внушающее любовь) и “живописное” (ни

мужественное и ни женственное, вызывающее любопытство). Каждый выдающийся

художник, писатель или садоустроитель Англии пытался дать наиболее удачное

определение последней, наиболее загадочной категории – “живописному”

[6]

.

Постепенно установилось, что к живописным следует относить те виды, которые

особенно занимают “глаз” будучи запечатленными на полотне. Например, если в

“прекрасный” идиллический пейзаж привнести элемент разрухи (поврежденное строение,

расщепленное дерево, корягу), он будет восприниматься как “живописный”.

Избыточная растительность, нарушающая геометрию красивых парков или смягчающая

контуры недоступных скал, тоже воспринималась как “живописная”. Допускалось

появление в “живописных” пейзажах человеческих фигур; но тогда фигуры должны

были соответствовать духу окружающего пейзажа. Иными словами, волосы

изображенных людей требовалось взъерошить, одежды привести в лирический

беспорядок, мышцы напрячь, морщины углубить, цвет лиц затемнить и т.п.

Излюбленными героями таких пейзажных полотен стали представители более низких

сословий, странники, старики, одинокие матери, цыгане или причудливо одетые

чужеземцы.

На основе этой эстетики

стало возможным вводить в художественную литературу живописные описания героев.

Поначалу эти герои выглядели как сошедшие с пейзажных полотен, и их словесные

портреты были продолжением описаний ландшафта (ср. героинь стихотворений У.

Вордсворта “Тёрн”, “Разрушенная хижина”). Постепенно живописные лица стали отделяться

от ландшафта, но продолжали играть второстепенные или сомнительные роли.

Небывалую смелость в

создании словесных живописных портретов проявила Джейн Остен. В отличие от

предшествующих писателей – Стерна, Филдинга, Дефо, Ричардсона, Берни и пр.

(наделявших “живописными” чертами второстепенных, падших или комических

персонажей) – она последовательно выводила в романах “живописных” главных героинь. При

этом, её главные героини не воспринимаются как эксцентричные или отрицательные.

Будь то девочка-сорванец Кэтрин Морланд

(“Нортенгерское аббатство”, 1798/1818), независимая и остроумная

Элизабет Беннет (“Гордость и предубеждение”, 1797/1813), юная Эмма, любящая

сватать своих подруг (“Эмма”, 1814 / 1816), или засидевшаяся в

девушках милая Энн Эллиот (“Доводы рассудка”, 1815/1818) – все героини Остен

отличаются живостью ума, чистосердечием и естественностью.

До Остен положительные героини должны были

соответствовать категории “прекрасного”, т.е. могли похвастаться нежной кожей,

женственными формами, томными глазами, благородной кровью и умением хранить

молчание. Многословными могли быть их письма, но не речи. Таковы были

благонравные Памелы (С. Ричардсон) и Эвелины (Ф. Берни). Внешний вид,

разумеется, имел немалое значение. Показателем красоты девушки являлась белизна

лица, которая должна была быть естественной. Даже прирожденным мулаткам

приписывали белизну лица, когда желали отметить их красоту. В этом смысле

показательны иллюстрации к роману Афры Бен “Оруноко, или Царственный раб”

(1688), выполненные Томасом Саутерном и опубликованные в Лондоне в 1735 г.

Красавица-жена темнокожего Оруноко, столь же темнокожая, как и он, изображена

художником как белолицая леди.

Поскольку в Англии XVIII века женщине без

натурального белого цвета лица было невозможно считаться “прекрасной”,

красавицы проявляли интерес к средствам для отбеливания кожи. Даже загар мешал

девушке называться “прекрасной”. Загорев, она теряла и пропуск в высшее

общество, и шанс на удачное замужество.

О последствиях

пренебрежения отбеливающей косметикой можно прочитать у Оливера Голдсмита в

конце 6-ой главы романа “Векфилдский священник” (1766 г.). Дочери

обедневшего доктора Примроуза приобрели загар потому, что вынуждены были

работать в поле. Перед тем как показаться в обществе, они пытаются смыть приобретенную

смуглость, предательски выдающую их снизившийся статус. Доктор застает своих

дочерей за приготовлением отбеливающего снадобья. Опасаясь, что эта смесь

скорее исказит их лица, нежели украсит, он как бы невзначай опрокидывает

котелок с подогревающейся жидкостью прямо в огонь. В своем рвении доктор

забывает, что отправляет в огонь не просто воду, а раствор едкого натра,– и тем

самым подвергает всех присутствующих серьезной опасности. Его действие приводит

и к другим бедам. Неотбеленные лица девушек выдают их социальную незащищенность

и привлекают внимание безнравственного мистера Торнхилла, готового этой

незащищенностью воспользоваться.

Таким образом,

“прекрасная” внешность была не только необходимым атрибутом героини английского

романа середины XVIII в., но и гарантией того, что в определенное

время девушка привлечет к себе достойного человека (скорее всего столь же

белолицего), способного её защитить. И наоборот, отступая от категории

“прекрасного”, героиня становилась уязвимой.

Новаторство Джейн Остен

заключается в том, что её героини сумели остаться сильными, отказавшись от

прекрасного белолицего облика. Для этого их создательнице пришлось убедить

читателей, что между “живописным” и “женственным” возможен знак равенства.

Главные героини Джейн Остен – чистокровные англичанки, но многие из них смуглы.

А смуглый цвет лица – один из признаков “живописности” портрета

[7]

.

Кроме того, остеновские героини импульсивны, подвижны, способны на длительные

пешие прогулки. Случается, они нарушают симметрию своего костюма и пренебрегают

некоторыми правилами этикета. Всё это способствует тому, чтобы читатель увидел

их с “живописной” стороны. Но как при этом героиня сохраняет читательские

симпатии? Чтобы это понять, обратимся к некоторым пассажам из романа “Гордость

и предубеждение”.

Юная Лиззи Беннет, узнав

о внезапном заболевании своей сестры Джейн, которая гостила в особняке Чарльза

Бингли, немедленно отправляется к ней без приглашения хозяев, без кареты и без

шаперонки. Пройдя пешком несколько миль по сельской земляной дороге, Лиззи

оказывается в гостиной. Надменные сестры Бингли – Луиза и Каролина –

единогласно признают, что в облике Мисс Элизабет нет “ни шика, ни вкуса, ни

красоты” (“no style, no taste, no beauty” Т. 1,

гл. 8). Пытаясь в глазах Чарльза Бингли и Мистера Дарси представить Лиззи

менее чем женственной, сестры язвительно подмечают “живописность” ее прически и

костюма:

– Короче

говоря, единственным положительным свойством этой девицы является способность

преодолевать по утрам необыкновенно большие расстояния пешком. Никогда не

забуду, в каком виде она появилась сегодня – словно какая-то дикарка.

– Она и была

ею, Луиза. Я едва сдержалась от смеха. Ее приход вообще - такая нелепость. Если

сестра ее простудилась, ей-то зачем было бежать в такую даль? А что за вид –

лицо обветренное, волосы растрепанные!..

– Да, а ее

юбка! Надеюсь, вы видели ее юбку – в грязи дюймов на шесть, ручаюсь. Она

старалась опустить пониже края плаща, чтобы прикрыть пятна на подоле, но, увы,

это не помогало. (“Гордость и предубеждение” Ч. 1, гл. 8, стр. 35-36)

[8]

Однако этот

подчеркнуто “живописный” портрет не вредит мнению джентельменов. Бингли рад

добросердечию Лиззи по отношению к его возлюбленной Джейн. А реакция Дарси

сродни пушкинскому “что за прелесть эти уездные барышни!”, ведь он отмечает

особый блеск ее глаз после бодрящей прогулки.

В свою очередь Лиззи

способна постоять за себя, когда усматривает в этом необходимость. Она владеет

модным языком “живописного” виртуознее, чем её недоброжелательницы. Когда в

парке на прогулке обе сестры Бингли берут под руки мистера Дарси и бесцеремонно

оставляют Лиззи в одиночестве, она с улыбкой принимает позу созерцателя

живописной сцены:

И, уцепившись за

свободную руку мистера Дарси, она [Луиза] предоставила Элизабет дальше идти

одной, – ширины дорожки как раз хватало для трех человек. Мистер Дарси, заметив

ее бестактность, тотчас же сказал:

– Эта

тропинка недостаточно широка для нашей компании. Давайте выйдем на аллею.

Однако Элизабет,

которой очень хотелось от них отделаться, весело ответила:

– Нет, нет,

пожалуйста, останьтесь! Вы образуете необыкновенно живописную группу. Гармония

будет нарушена, если к вам присоединится четвертый. Прощайте!

И она с радостью

убежала от них, довольная тем, что через день или два сможет наконец вернуться

домой. (С. 47-48)

Остроту язычка Лиззи

легко оценить, зная, что У. Гилпин (чьими трудами Джейн Остен

зачитывалась) называл “живописными” группы из трёх фигур: он находил, что их

проще всего расположить так, чтобы они образовывали неправильные треугольники и

тем самым нарушали симметрию пейзажа. Правда в его примерах то были фигуры не

людей, а коров.

Остеновские

эксперименты с “живописными” героинями были отлично известны читающей Англии.

По свидетельству Анны Милбанк, будущей супруги Байрона, к маю 1813 г.

роман “Гордость и предубеждение” стал модным чтением

[9]

.

Первый тираж романа (ок. 1000 экземпляров) так быстро разошелся, что в

октябре 1814 г. издатель Томас Эгертон выпустил второе издание. Имя Остен

стало известно. За выходом следующих её книг англичане стали следить. В

1815 г. Вальтер Скотт написал одобрительный отзыв на остеновскую “Эмму”

[10]

.

И это был далеко не единственный положительный отзыв из появлявшихся в печати.

Несмотря на то, что Пушкин не вчитывался в романы Джейн Остен, к ним полезно

обратиться перед чтением “Барышни-крестьянки” потому, что в этих романах

достоверно отобразились нравы английского общества первой трети XIX столетия,

когда стали популярны “живописные” героини. Другой иллюстрацией к этому же

явлению являются романы Вальтера Скотта, с которыми Пушкин был хорошо знаком

[11]

.

Скотт создал удачный

живописный образ старой цыганки Мэг Меррилиз в романе “Гай Маннеринг” (1815)

[12]

.

Фигура цыганки в романе не центральная, хотя Мэг спасает главного героя. На

одном из запоминающихся портретов Мэг одета в “чужеземное” платье; её голова

обвёрнута красной тканью наподобие тюрбана. Из-под тюрбана торчат её спутанные

черные локоны и горят темные глаза. Произнося обличительную речь перед хозяином

поместья Иллангованов, сидящим верхом на коне, старая цыганка взбирается выше

него – на выступ придорожных скал. Обликом Мэг напоминает разгорячившуюся

сивиллу; в правой руке, воздетой к небу, она держит свежесорванную молодую

ветвь.

Если героини Джейн Остен

становились “живописными”, отказавшись от “прекрасного” облика, то в случае с

цыганкой Мэг Вальтер Скотт приходит к “живописному” портрету с другой стороны –

отказываясь от облика “возвышенного”. Описанная им Мэг вызывает в памяти

возвышенный образ галльского Барда (из одноимённой оды Т. Грея,

1757 г.), который поёт последнюю пророческую песнь перед своей гибелью от

руки завоевателя Эдуарда I:

На каменной скале, до облак

возвышенной,

Котору водопад яряся окроплял,

Пиит, во мрачную одежду

облаченный,

С глазами мутными, горящими

стоял;

Как

будто в воздухе носимое явленье,

Так ветер раздувал власы его с

брадой;

Он быть в пророческом казался

исступленье,

И с жаром ударял по лире он

рукой…

(Перевод

П.И. Голенищева-Кутузова

[13]

)

Художники,

иллюстрировавшие роман Скотта, в процессе работы обращались к многочисленным

изображениям греевского Барда (таким, как

полотно Джона Мартина: см. иллюстрацию) и по-своему его модифицировали, смягчив

в образе цыганки Мэг черты вещего певца

[14]

.

Действительно, женская сущность Мэг – в согласии с условностями начала XIX в. – не

позволяет ей вознестись на вершину скалы к облакам. Её трибуна ниже, чем у

Барда; её одежды пестрее; её вид (с зеленой веткой в руке) не столь

апокалиптичен.

Из сказанного видно, что

скоттовская “живописность” во многом отличается от остеновской. Но возможно

указать и общие черты “живописных” героинь обоих романистов – смуглость,

подвижность, независимость суждений и речистость. Всеми этими чертами наделена

и Елизавета Григорьевна Муромская. Кроме того, её отличает особенная живость,

граничащая с игривостью – что, несомненно, является характеристикой

“живописной” героини. Мы это видели на примере острословящей резвуньи Лиззи

Беннет. У В. Скотта тоже встречаются персонажи, охочие до шуток и

переодеваний. Как правило, Вальтера Скотта интересовали два вида

живописных человеческих фигур:

(1) “исторические” фигуры представителей древних или диких племен,

столкнувшихся с цивилизацией (такие как Мэг Меррилиз); (2) люди, изображающие представителей не своего сословия (слуги в платье господ; господа  в одеждах слуг). Примером последнего является портрет семьи Вальтера Скотта, выполненный Дэйвидом Уилки: “Эбботсфордское семейство” (“The

Abbotsford Family”

by David Wilkie), выставлявшийся в Королевской Академии в 1818 г. На

портрете все члены семьи одеты в одежды небогатых фермеров и их работников.

в одеждах слуг). Примером последнего является портрет семьи Вальтера Скотта, выполненный Дэйвидом Уилки: “Эбботсфордское семейство” (“The

Abbotsford Family”

by David Wilkie), выставлявшийся в Королевской Академии в 1818 г. На

портрете все члены семьи одеты в одежды небогатых фермеров и их работников.

Таков

культурно-исторический фон, на котором создавались английские художественные

произведения начала XIX в.

Рисуя в

“Барышне-крестьянке” дочь англомана, Пушкин выделяет в ней наиболее характерные

“живописные” черты, свойственные молодым героиням современных ему английских

романов. Но, как видно из текста повести, этого набора выразительных средств

Пушкину недостаточно, и он возвращается к истокам природного “живописного”,

заимствуя краски с палитры, предложенной Лаудоном для описания английских

садов. Теперь Пушкин обращается к первому их типу – picturesque.

Как

мы увидим, в образе Лизы Муромской узнаваемы не только черты живописных

героинь, но и черты живописного парка.

Лиза Муромская и природное “живописное”

Смуглость, живость

характера, любознательность, самостоятельность мышления, речистость, свобода от

диктата моды, отступление от правил симметрии в костюме, здоровое отношение к

правилам этикета, небоязнь дальних пеших прогулок – всё это присуще как

благородным живописным героиням английских романов нач. XIX в., так и

Елизавете Григорьевне Муромской. Помимо того, к образу Елизаветы Григорьевны в

полной мере применимы описания живописной природы, чем едва ли может

похвастаться какая-либо из героинь английских романов того времени

[15]

.

Приглядимся к некоторым из этих черт.

Эмоции,

вызванные Лизой Муромской, сродни тем эмоциям, которые переживает человек,

наслаждающийся прогулкой по парку стиля “питореск”. В таком парке на каждом

шагу можно встретить что-либо неожиданное. Прежде всего это впечатление

производится движущимся пейзажем, когда одна картина непредсказуемым образом

сменяет другую. Гуляющие сами выбирают свой маршрут, временами выходя за

пределы своих владений, временами осваивая новые территории. Поэтому пейзаж,

меняющийся в согласии с новоизбранным маршрутом, не устает удивлять глаз. Так и

Лиза, посягнувшая на новую территорию, лежащую на границе отеческих угодий, не

только приводит читателя в доселе невиданную им рощу, но и сама открывается с

новой, неожиданной стороны. Внезапность её явления перед Алексеем и столь же

внезапный со стороны простолюдинки отпор, когда Алексей пытается её обнять,

напоминает появление на пути гуляющего ограды “ах-ах”

[16]

.

Такие закамуфлированные ограды и рвы, предохраняющие владения от

недружественных вторжений шумных ватаг и деревенского скота, не портили

впечатление от вида парка. На них – как и на отпор “Акулины” – можно было

“наткнуться” только неожиданно, свернув с проторенной дорожки туда, куда не

полагалось заходить.

Новизна общения

с Лизой для Алексея манила и притягивала его. При этом Лиза выполняла еще одну

функцию пейзажного парка: именно её образ манил Берестова к продолжению

прогулок, а не причудливо извивающиеся дорожки, за каждым поворотом которых

скрывались новые сюрпризы. Один из Лизиных сюрпризов – ловкость, с которой она

освоила грамоту и откомментировала “Наталью, боярскую дочь”.

Примечательно,

что вступив с Алексеем в переписку, и радуя его своими стремительными успехами

в чтении и красноречии, Лиза не спешила обнаруживать талант к каллиграфии. Как

подмечает рассказчик, в дупло старого дуба Алексей приносил “крупным почерком

написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей

любезной”. Изображая ученицу, Лиза могла вырисовывать и крупные печатные буквы,

но тогда её письмена не были бы столь живописны. Неровный почерк, которым она

не украшала, а “измарывала” страницы, мог быть истолкован превратно (вспомним,

как по почерку любили определять характер человека), не будь он выдержан в том

же стиле “питореск”, что и весь образ барышни-крестьянки.

Внешность

Лизы-крестьянки также не диссонирует с эстетикой живописных парков. Поместив

перед мысленным взором одетую в сарафан Лизу, легко заметить, что в силуэте её

костюма преобладает мягкий изгиб линий, тот самый, который в эстетике

“живописного” называется “линией красоты” или “линией Хогарта”. Вот как пишет о

значимости этой линии для изящных искусств в Англии известный историк и

искусствовед Николай Певзнер:

Английский сад имеет много

важных, сугубо английских черт <…>. Первая и самая очевидная: изгибы

извилистых дорожек и неровных берегов озера повторяют “линию красоты” Хогарта и

тот длинный, мягкий двойной изгиб, который доминирует в английском искусстве,

от украшенной готики в архитектуре до Блейка и далее. С другой стороны, Хогарт,

используя эти мотивы как примеры для иллюстрации собственной теории, писал, что

“они, игриво извиваясь, открывают взору много неожиданного”.

[17]

Уместность

сарафана Лизы для “английских” прогулок подчеркивается тем, что, отрекаясь от

английской эстетики на время визита Берестовых, Лиза Муромская соответствующим

образом меняет и свой костюм. Опасаясь, что Алексей узнает в ней свою “Акулину”

и получит не лучшее представление о её благовоспитанности, Елизавета

Григорьевна кардинальным образом меняет свою внешность. И если до сих пор она

являлась Алексею как олицетворение “живописной” эстетики, то теперь в целях

конспирации она выбирает полную тому противоположность: эстетику “регулярного”

парка. Самыми знаменитыми регулярными парками – которым, в частности,

противопоставляли свои эксперименты англичане – были парки французские. По их

образу и подобию Лиза Муромская составляет свой новый маскарадный костюм и

начинает цедить сквозь зубы слова по-французски

[18]

.

Понятно, что мадам англичанка напрасно видела в игре Лизы пародию на себя: у её

воспитаницы и в самом деле была другая модель для озорного подражания.

В костюме Лизы на смену

мягко изогнутой “линии красоты” приходят круто извилистые линии: свободный

сарафан, естественно облегающий фигуру, заменён платьем, сковывающим дыхание

(отсюда утрированное сравнение перетянутой талии с “буквой икс”). Взбитые

фальшивые локоны Лизы и торчащие рукава напоминают причудливо подстриженные

кусты геометрических парков, некогда любимых Людовиком XIV. Если

продолжить это смелое сравнение, то в тут и там сияющих брильянтах Лизы можно

угадать мудрёные фонтанные устройства (которые в английских парках уступили

место свободно текущим ручьям и раскинувшимся озерам). Кокетливо разобутая

ножка потому и примиряет стороннего наблюдателя (в роли которого в этот момент

выступает Алексей) со всем видом “беленькой” барышни, что свидетельствует о

том, что в основе всего её наряда лежит не безвкусица, а сбалансированная

художественная система.

Понятно, что эстетика

“регулярного” сада в исполнении Лизы заметно примитивизируется. Это объясняется

тем, что серия невероятных происшествий вернула повествование на уровень

анекдота. Языком анекдота описан эпизод охоты старшего Берестова на зайца и

пленения Муромского. За случайным примирением отцов двух семейств следует

столь же невероятный дружеский обед. Таким образом, Лиза и Алексей

вынуждены встретиться на уровне анекдота – а следовательно в масках. О

байронической маске Алексея Лиза уже наслышана. Алексей же видит маску

ухоженной с головы до пят “беленькой барышни” впервые. То, что он не узнает в

ней Лизу утренних прогулок, соответствует сущности анекдота. Роль “беленькой

барышни” для Лизы вынужденная: чрезмерно жеманясь, белясь и уснащая себя

множеством бриллиантов, она прибегает к насилию над своей природой. Эта маска

ей тягостнее, чем сарафан, в котором можно гулять по роще и обсуждать с

Алексеем повести Карамзина.

Английское в повести на уровне “притчи”

Однако не только Лиза,

но и другие герои испытывают неловкость и скрывают свои подлинные мысли и

чувства во время обеда: “Сели за стол. Алексей продолжал играть роль

рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и

только по-французски. Отец поминутно засматривался на неё, не понимая её цели,

но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван

Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час

от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал”.

Долгое время один отец

Берестов остается без маски. Но в своё время и он оказывается вовлеченным в

игру и определяется с выбором костюма. Он избирает роль непреклонного

родителя-тирана – и анекдотичное в повести в последний раз набирает силу, чтобы

подтолкнуть Алексея к окончательному разрыву со “своенравностью” анекдота и к

принятию ответственных нравственных решений, что выводит героя на уровень

притчи.

Получив приказание отца

жениться на Елизавете Григорьевне, Алексей (“байроническая” фигура в глазах

общества) вынужден сделать выбор между “беленькой” (т.е. “прекрасной”) барышней

Муромской и “живописной” крестьянкой Акулиной. Как человек своего времени, он

тяготеет к более модному “живописному”. Но в отличие от героев английских

романов, в подобных случаях находящих способ “байроническое” с “живописным”

примирить

[19]

, Алексей

Берестов полностью отказывается от “байронического” в угоду “живописному”. Это

и есть пушкинская притча об английской эстетике.

Как только Алексей

определяется со своим выбором, герои предстают без масок и более не

олицетворяют узкие эстетические категории. Со всей российской широтой Лиза

Муромская теперь вмещает живописное и прекрасное, английское и французское; ей

одинаково идут и смуглость, и белизна (вспомним её белое утреннее

платьице). В мире анекдота остается только одна фигура, настолько сжившаяся со

своей маской, что снять её не представляется возможным: это мисс Жаксон, не

понимающая волей какого случая она стала свидетельницей пылкого любовного

объяснения.

Последние возгласы

удивления в “Барышне-крестьянке” возвращают нас к поразительному выстрелу

первой повести белкинского цикла. Там воссоединение героя с возлюбленной не

менее радостно, хотя происходит в более тревожной обстановке.

Стреляя в своего врага и

промахнувшись, граф Б*** превратил в мишень картину, украшающую его дом.

Сильвио оставалось только издевательски “подписаться” под столь красноречивым

промахом хозяина дома в его, Сильвио, пользу. Байронический герой торжествовал:

он не только до глубины души потряс то прекрасное, чем обладал граф

(любимую женщину), но и заодно всадил пулю в самое яблочко живописной мишени,

указанной графом. Волей рока в “Повестях Белкина” “байроническое” и

“живописное” оказались по разные стороны пистолетного дула. И все-таки у

Пушкина “живописное”, как бы его ни терзали, в конечном итоге торжествует над

“байроническим”. Так пейзаж первой повести цикла поглотил шальную пулю

байронического героя – и вопреки всему стал еще более живописным. А живописная

героиня последней повести вдохновила героя на то, чтобы он окончательно оставил

игру в байронизм и преклонил перед нею колено.

Помещая таким образом

“Барышню-крестьянку” в контекст английской эстетики первой трети XIX в.,

мы увидели, что в белкинском цикле байроническое самолюбование повержено

эффектно и умело, английскими же средствами

[20]

.

Это стало возможным благодаря тому, что Муромский, воспитывая дочь,

“проказничал” именно на английский, а не на какой-нибудь другой иноземный лад.

![]()

ПРИМЕЧАНИЯ