Опубликовано:

Е.В.

Халтрин–Халтурина. Эпохальный для английского романтизма переход Уильяма

Вордсворта через Альпы: от фантазии к воображению // Романтизм: вечное

странствие / Отв. ред. Н.А. Вишневская, Е.Ю. Сапрыкина; Ин-т мировой

литературы им. А.М. Горького.– М.: Наука, 2005.– С. 120-141.

Помещенный ниже текст может несколько отличаться от

опубликованной версии. Иллюстрации

использованы те же, что и в цитируемом издании:

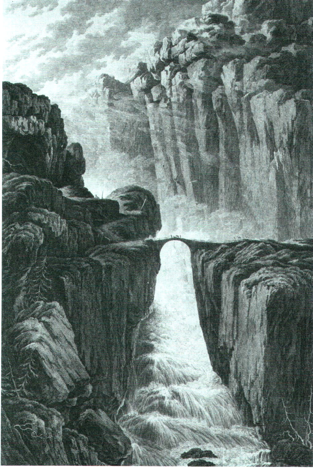

4) Неизвестный художник. “Чертов мост”.

Французская гравюра XVIII в. (К понятию “возвышенное”).

![]()

Е.В. Халтрин–Халтурина

эпохальный для

английского романтизма

переход Уильяма

Вордсворта через Альпы:

от

фантазии к воображению

Переход

Вордсворта через Альпы, поначалу им не осознанный, был также важен для развития

европейской романтической культуры, как путешествие Гете в Италию в 1786 г.,

как лето, проведенное Байроном и Шелли на Женевском озере в 1816 г., или —

поскольку Вордсворт повествует о путешествии тем же слогом — как видение Павла

на пути в Дамаск.

Кеннет

Р. Джонстон[1]

В Англии XVIII-XIX веков всем путешественникам было свойственно любоваться

природой. Созерцая пейзажи, джентельмены слагали стихи, устраивали помолвки и

совершали поездки. И везде — отправлялись ли они с соседями на пикник на

вершину холма, чтобы оттуда обозревать окрестности, прогуливались ли по своему

парку или уезжали в так называемое большое турне по Европе — речь неизменно заходила о видах прекрасных (the beautiful), живописных (the picturesque) и возвышенных (the sublime). Если же кому–то случалось запутаться в этих модных

терминах, то на ошибки незамедлительно обращался лорнет сдержанного английского

юмора.

Об эстетических категориях размышляли такие философы и художники как Эдмунд

Бёрк (E. Burke), Вильям Хогарт (W. Hogarth), Уильям Гилпин (William Gilpin),

Увдэйл Прайс (Uvedale Price) и Ричард П. Найт (Richard Payne Knight)[2].

В отличие от Псевдо–Лонгина и Мильтона, интересовавшихся возвышенным как особым стилем ораторской речи, английских мыслителей

XVIII века в первую очередь занимали визуальные образы, вызывающие эстетические

переживания. Согласно их определениям, прекрасное ассоциируется с непрерывными линиями, округлыми формами, плавными  движениями,

ровными долинами. Живописное непременно

должно быть неровным, пересеченным, с перепадами тени и света, с расщепленными

и

движениями,

ровными долинами. Живописное непременно

должно быть неровным, пересеченным, с перепадами тени и света, с расщепленными

и  кряжистыми деревьями, руинами. Живописное мы замечаем в природе, когда смотрим на нее как на

искусство, как на серию картин. Живописное допускает «доработку» природы садовником или архитектором, но так, чтобы

человеческое влияние не бросалось в глаза, а выглядело естественно, что и

отразилось на создании пейзажных парков. С возвышенным связывается ощущение бесконечности и грандиозности,

возникающее при созерцании одиноких, уходящих далеко ввысь горных вершин или

ужасающей морской стихии (ср. штормы на полотнах Уильяма Тёрнера). Считалось,

что прекрасное — женственно и возбуждает

любовь, возвышенное — мужественно и

внушает благоговейный ужас; помещаемое же между ними живописное вызывает удивление и дразнит любопытство.

кряжистыми деревьями, руинами. Живописное мы замечаем в природе, когда смотрим на нее как на

искусство, как на серию картин. Живописное допускает «доработку» природы садовником или архитектором, но так, чтобы

человеческое влияние не бросалось в глаза, а выглядело естественно, что и

отразилось на создании пейзажных парков. С возвышенным связывается ощущение бесконечности и грандиозности,

возникающее при созерцании одиноких, уходящих далеко ввысь горных вершин или

ужасающей морской стихии (ср. штормы на полотнах Уильяма Тёрнера). Считалось,

что прекрасное — женственно и возбуждает

любовь, возвышенное — мужественно и

внушает благоговейный ужас; помещаемое же между ними живописное вызывает удивление и дразнит любопытство.

К 1790 г., когда Вордсворт отправился в Альпы, природные

ландшафты — словно картины в салоне — в представлении англичан подразделялись

на живописные и возвышенные. Живописными видами следовало любоваться в северном Уэльсе — в горном районе Сноудония

или у Тинтернского аббатства. Чтобы проникнуться возвышенным, ехали в Альпы, где местами эстетического паломничества

были гора Монблан, местечко Шамони и монастырь Гранд Шартрез. Рассматривать

каждый пейзаж рекомендовалось с определенной наблюдательной позиции («viewing

station»), откуда он воспринимался наиболее выгодно. В качестве видоискателя

путешественники использовали «Стекло Клода Лоррена», названного по имени

французского живописца, чье творчество в то время было знакомо каждому

образованному англичанину[3].

По свидетельству Уильяма Мейсона (William Mason), садовника, поэта и музыканта,

«стекло Лоррена» представляло собой выпуклое зеркало на черной фольге,

переплетенное наподобие карманной книжицы. Было оно небольшим: около четырех

дюймов в диаметре. Отражаясь в зеркале, пейзаж уменьшался и становился похож на

картинку, заключенную в раму. Изучая с одних и тех же зрительных позиций

идентичные отражения в своих «стеклах Лоррена», англичане стремились испытать

одинаковый душевный восторг.

К 1790 г., когда Вордсворт отправился в Альпы, природные

ландшафты — словно картины в салоне — в представлении англичан подразделялись

на живописные и возвышенные. Живописными видами следовало любоваться в северном Уэльсе — в горном районе Сноудония

или у Тинтернского аббатства. Чтобы проникнуться возвышенным, ехали в Альпы, где местами эстетического паломничества

были гора Монблан, местечко Шамони и монастырь Гранд Шартрез. Рассматривать

каждый пейзаж рекомендовалось с определенной наблюдательной позиции («viewing

station»), откуда он воспринимался наиболее выгодно. В качестве видоискателя

путешественники использовали «Стекло Клода Лоррена», названного по имени

французского живописца, чье творчество в то время было знакомо каждому

образованному англичанину[3].

По свидетельству Уильяма Мейсона (William Mason), садовника, поэта и музыканта,

«стекло Лоррена» представляло собой выпуклое зеркало на черной фольге,

переплетенное наподобие карманной книжицы. Было оно небольшим: около четырех

дюймов в диаметре. Отражаясь в зеркале, пейзаж уменьшался и становился похож на

картинку, заключенную в раму. Изучая с одних и тех же зрительных позиций

идентичные отражения в своих «стеклах Лоррена», англичане стремились испытать

одинаковый душевный восторг.

Оказавшись в Альпах, юный Вордсворт прилежно изучал ландшафт с

наблюдательных позиций, указанных в путеводителях, — но даже Монблан не

произвел на него должного возвышенного впечатления. Вордсворт испытал глубочайшее разочарование. Однако

эпохальным переход Вордсворта через  Альпы стал не из–за этого. Пытаясь преодолеть состояние

разочарования, поэт отходит от эмпиризма и создает английскую версию

трансцендентального идеализма, схожую с кантовской и предвосхищающую

религиозный экзистенциализм. Вордсворт разрабатывает теорию воображения, во многом определившую развитие романтических идей и

поэзии в Англии. Именно по намеченному Вордсвортом пути, презрев установленные

маршруты ради постижения своего внутреннего мира, двинутся в горы и П. Шелли, и

Байрон, и Китс[4].

Альпы стал не из–за этого. Пытаясь преодолеть состояние

разочарования, поэт отходит от эмпиризма и создает английскую версию

трансцендентального идеализма, схожую с кантовской и предвосхищающую

религиозный экзистенциализм. Вордсворт разрабатывает теорию воображения, во многом определившую развитие романтических идей и

поэзии в Англии. Именно по намеченному Вордсвортом пути, презрев установленные

маршруты ради постижения своего внутреннего мира, двинутся в горы и П. Шелли, и

Байрон, и Китс[4].

Мы посмотрим, каким было отношение англичан к горным путешествиям до

Вордсворта и как дискуссии о живописном и возвышенном отразились в английской литературе конца XVIII в.; мы отметим

особенности терминологии Вордсворта; наконец, проследим, как поэт–философ в

процессе осмысления и описания своего альпийского путешествия постиг различие

между фантазией и воображением и испытал трансцендирование.

***

В XVIII-XIX веках отношение англичан к Альпам постоянно менялось.

Если путешественники XVII века относились к горам без симпатии, называя их

«бородавками на теле Земли»[5],

то к XVIII веку восприятие гор стало более позитивным и по–научному

созерцательным. Первое позитивное описание Альп опубликованное по–английски

принадлежит Джону Деннису (John Dennis), который совершил горный переход в 1688

году. Это описание было аллегоричным. Позднее аллегории XVII века

были потеснены документальными рассказами путешественников. В 1739 году предромантики

Томас Грей и Гораций Уолпол, которым тогда было едва за двадцать, совершили

свой альпийский переход. Судя по дневникам и письмам, позднее опубликованным,

их опыт помог англичанам оценить важность непосредственного зрительного

восприятия гор. Грей и Уолпол не только детально передавали картину увиденного

и опасности пути (однажды волк загрыз их собаку), но и задумывались над

геологическими фактами. Вместе с тем, горные дневники Томаса Грея были полны

восторга и возвышенных живописаний.

Примерно в том же ключе что и Грей описывали горы Коллинс и Томпсон. Чуть

позднее, когда возвышенное и Альпы стали в

Англии почти синонимами, туристам, ожидавшим от горных путешествий слишком

сильных впечатлений, стало казаться, что Монблан не столь внушителен, как его

представляют. Последовали разочарования, проникнувшие и в широко известные

путевые заметки Уильяма Кокса, впервые увидевшие свет в 1776 году.

В обсуждении эстетических категорий участвовали и дамы. Однако они реже

штурмовали горные вершины или совершали длительные путешествия пешком. Чаще они

комментировали похождения друзей. Так Дороти, младшая сестра Уильяма

Вордсворта, оставила на страницах дневника забавное воспоминание о прогулке

С.Т. Кольриджа неподалеку от местечка Ланарк в Шотландии[6].

Кольридж, который легко беседовал с незнакомцами, разговорился с путником у

водопада реки Клайд. Джентельмен похвалил величественность водопада («majestic waterfall»), и Кольридж, в то время

размышлявший над едва уловимым различием между характеристиками величественного и возвышенного, с восторгом похвалил точность подобранного эпитета: «Абсолютно так, сэр!

— обрадовался он, — именно величественный водопад». Ободренный джентельмен решил усилить эффект своих слов: «возвышенный и прекрасный!» — добавил он. Смущенный полной неразборчивостью собеседника, Кольридж

умолк.

Характерные нравописательные сцены есть и в романах того времени. В XIV главе

романа Джейн Остен «Нортенгерское Аббатство» (роман начат в 1798 г.,

опубликован посмертно в 1818 г.). герои беседуют о природе, как бы следуя

определенному ритуалу, вступая в обсуждение категории живописного. Юная Кэтерин Морлэнд, впервые в жизни выехавшая на воды

в Бат, известный курорт в Великобритании, совершает с друзьями восхождение на

один из холмов в черте города. Ее главный собеседник — блестящий молодой

человек Генри Тилни. Взбираясь на холм, герои переходят от обсуждения

готического романа Анны Рэдклифф «Удольфские тайны» (особенно популярного у

женщин) к разговору о политике (особенно интересному мужчинам). Беседа достигает

кульминации на вершине холма, откуда открывается перспектива, которую все

оглядывают глазами знатоков живописи. Кэтерин, не владеющая необходимой

терминологией, чувствует себя исключенной из разговора. Она искренне сознается

в своем неведении, что дает Генри счастливый повод увлечь ее долгим и

содержательным монологом об особенностях живописного. Благодаря его «лекции», Кэтерин справедливо отвергает

весь вид города Бат как недостойный для включения в живописную картину, открывшуюся с вершины холма. Так молодые люди

достигают договоренности в понимании эстетических категорий — что является

непременным (хотя и неписаным) условием для создания их крепкого союза.

Двадцатилетний Уильям Вордсворт, хорошо знавший путевые очерки

современников, сам совершил переход через Альпы, приблизив горный опыт

путешественника к романтическому мировосприятию. Как и Грей, он шел в Альпы за

вдохновением и смотрел на горы не через призму аллегорий, а своими собственными

глазами. Как и Коксу, увиденное приносит Вордсворту разочарование. И тогда он

делает следующий шаг в английской литературе, который сегодня воспринимается

как естественный: он преодолевает разочарование, пытаясь прочувствовать и

интериоризировать ландшафт. В результате, Вордсвортом овладевают возвышенные чувства, за которыми он отправился в Альпы, хотя это

случается не в тех географических пунктах, где обещано руководствами. Нечуткий

к природе и встречным людям путешественник не сможет понять ни одну

эстетическую категорию — утверждает Вордсворт — какими бы уникальными

маршрутами он ни шел. А путешественник, обладающий «достойным глазом» («a worthy eye») и одаренный воображением, откроет для себя прекрасное, живописное и возвышенное в местах порой непредсказуемых.

Вордсворт совершил альпийское путешествие будучи студентом Кэмбриджа, на

каникулах, вместе со своим другом–однокурсником валлийцем Робертом Джонсом — и

размышлял о последствиях своего перехода через Альпы всю жизнь. Небольшая

поэтическая зарисовка «Симплонский перевал» (законченная в 1804 и впервые опубликованная

в 1845 году) только напоминает об этом переходе. Подробное, глубоко

осмысленное, описание горного путешествия поэт приводит в шестой книге

автобиографической поэмы «Прелюдия или взросление сознания поэта»[7].

Поскольку «Прелюдия» вышла в свет лишь в 1850 году, ни Байрон, ни Шелли, ни

Китс не дожили до знакомства с ней. Из современников Вордсворта поэму читали

немногие (Кольридж и Де Квинси, например), да и то довольствуясь черновыми

отрывками. К счастью, эстетическая теория Вордсворта отразилась в его

прижизненно опубликованных стихотворениях и статьях, таких как «Путеводитель по

Озерному краю»[8].

Итак, летом 1790 года вместо того, чтобы готовиться к ответственным

университетским экзаменам, ожидавшим их осенью, Вордсворт и Джонс своевольно

отправились в растревоженную революцией Европу. Приятели поставили себе целью

совершить «ускоренное» большое турне: вместо традиционных двух–трех лет они планировали провести в Европе три

месяца; вместо поездки в карете они выбрали путешествие в лодке и пешком; вместо

памятников Италии они желали увидеть Альпы. Готовясь к путешествию, Вордсворт

руководствовался рядом общепризнанных путеводителей и очерков. Среди них была

неоднократно переиздававшаяся в 1776–1789 гг. книга Вильяма Кокса «Природные,

гражданские и политические зарисовки Швейцарии» («Sketches on the Natural,

Civil, and Political State of Switzerland»), откуда Вордсворт и Джонс

позаимствовали маршрут, значительно его сократив и большей частью двигаясь по

нему в обратном направлении: от южной Швейцарии к северной, в среднем ежедневно

проделывая путь длинной в 30 миль. В Европу они прибыли 14 июня. Их путь лежал

от Кале до Дижона; затем через Шалон–сюр–Сон и Лион, через монастырь Шартрез до

Гренобля; затем до Женевы. Обогнув Женевское озеро по северному берегу,

путешественники взяли курс на Монблан, затем вышли к Роне, пересекли Альпы по

Симплонскому перевалу; далее от местечка Гондо они двинулись к озерам Комо,

Люцернское, Цюрихское, Констанцское (Боденское). Затем путешественники шли на

юг до Гриндельвальда; оттуда — через Берн и Базель (посетив родные края Ж.–Ж.

Руссо), по Рейну до Кёльна и, наконец, через Бельгию — в Англию. В первых

числах октября Вордсворт и Джонс вернулись в Кембридж[9].

Здесь мы обратимся к отрезку пути между Монбланом и Гондо.

Разрабатывая маршрут, Вордсворт подходил к путешествию с позиций

материалистического эмпиризма, единственным источником достоверного знания

считая чувственный опыт. Возвышенное он тогда понимал по–бёрковски: как эмоциональную, физически обусловленную,

реакцию на внешние воздействия. Для «чистоты» своего психологического

эксперимента он скурпулезно изучил «наблюдательные позиции» и календарь

памятных дат. Так, во Францию друзья прибыли в дни празднования годовщины

взятия Бастилии; Монблан они впервые созерцали 12–14 августа, ровно в третью

годовщину со дня, когда Гораций Бенедикт Де Соссюр (Horace-Bеnеdict de

Saussure), известный в те времена путешественник, покорил эту вершину. Глядя на

Монблан и точно зная свои координаты в пространстве и времени, Вордсворт,

однако, не находит в себе того волнения чувств, о котором мечтал и которое —

согласно авторам путеводителей — непременно должно было его охватить при

соблюдении всех правил созерцания ландшафта. Скупые слова «Прелюдии»,

описывающие встречу Вордсворта с Монбланом, — документальны как запись в

путевом дневнике:

That

very day,

From a bare ridge we also first beheld

Unveiled the summit of Mont Blanc, and grieved

To have a soulless image on the eye

That had usurped upon a living thought

That never more could be. (Book VI, 524-28).

(«В тот

самый день / С обнаженного хребта мы впервые увидели / Вершину горы Монблан,

выступившую из дымки, и опечалились / Тому, что представший взору образ был

столь бездушен, / Что он подавил живую мысль, / И здесь она иссякла»).

Желанная цель Вордсворта — проникнуться чувством возвышенного при посещении Монблана — не была достигнута. Выбранный

эмпирический подход себя не оправдал. Вордсворт поворачивается к Монблану

спиной и спускается со своим другом в «чудесную Долину Шамони» с ее величественными

ледниками, водопадами и реками. Теперь он меняет тактику, пытаясь возместить

недостаток ярких впечатлений путем погружения в фантазию. Ногой ступая на конкретно–реальную альпийскую землю,

мечтаниями он пускается в «альтернативное» субъективно–идеалистическое

странствие по мысленно сконструированному ландшафту. Поэт видит и описывает

долину в «Прелюдии» не так, как она предстала перед ним в действительности: он

ни словом не упоминает преследующего его кошмара «бледных рук» и «помертвелых

бормочущих губ» бедняков, которых он встретил в долине[10],

рисуя вместо них идиллические фигуры. Он описывает мир, в котором Зима «как лев

прирученный шагает» («the Winter <…> like a well-tamed lion walks») и

миловидные пастушки «на солнце копошат копны сена» («spreading the haycock in

the sun»). Ушедший в свой выдуманный мир герой–Вордсворт столь же невнимателен

к эстетической терминологии, как и джентельмен, смутивший Кольриджа у реки

Клайд. Все смешалось в его фантазиях: и возвышенные Альпы, и формальные (т.е. прекрасные и живописные) парки Англии,

о чем автор «Прелюдии» не без улыбки вспоминает:

Nor <...> could we fail to abound

In dreams and fictions, pensively composed:

Dejection taken up for pleasure’s sake,

And gilded sympathies, the willow wreath,

And sober posies of funeral flowers,

Gathered among those solitudes sublime

From formal gardens of the lady Sorrow,

Did sweeten many a meditative hour. (Book VI, 547-56).

(«И не могли не погрузиться мы / В мечты и

вымыслы, исполненные печали: / Напускная унылость, столь нам приятная, /

Приторная жалость, ивовый венок, / Строгие букеты траурных цветов, / Собранные

в возвышенном уединении / Формальных парков Леди Грусти,— / Скрашивали долгие

часы наших созерцаний»).

Не познав возвышенных волнений и

путем погружения в вымысел, поэт продолжает томиться и испытывать неутоленную

«подспудную жажду» («поджажду»,

«under-thirst» — его неологизм) ощущений иного порядка, вызванных не фантазией, а воображением. Правда, на этом этапе своего пути герой поэмы еще не ведает что такое воображение и каким словом его можно назвать. Поиск воображения становится заветной целью литературно–философского

альпийского пути Вордсворта.

Здесь — несколько забегая вперед — следует пояснить, что в Англии до конца XVIII века воображение (imagination) и фантазия (fancy / fantasy) были

практически взаимозаменяемыми понятиями, так или иначе противопоставлявшимися

«хладному» рассудку. К моменту, когда Уильям Вордсворт разделил в своем

сборнике 1807 года поэзию на «Стихотворения Фантазии» и «Стихотворения Воображения»,

он уже более десятилетия пытался сформулировать их различие. Воображение он считал силой, осуществляющий синтез ума и души,

позволяющей человеку прозревать внутреннюю суть вещей: правду жизни, прекрасное и возвышенное[11]. А фантазию в

предисловии 1815 г. к «Лирическим балладам» он описывал следующим образом:

«Закон, которому подчиняется фантазия, непредсказуем как случайность совпадений, а результат работы фантазии — неожиден, нелеп, забавен <…>. Фантазия отличается безудержностью, с которой она высыпает свои

идеи и образы, надеясь, что их количество и счастливость комбинаций возместят

недостаток ценности ее идей и образов, будь они взяты в отдельности. <…>

Если ей удается завладеть тобой и вызвать у тебя фантастические ощущения, она

не печалится о преходящести своего влияния, зная, что в ее силах возобновить

его при подходящей возможности». И далее: «Воображение же помнит о непреходящем. Душа может отпасть от него,

будучи не в силах постоянно испытывать это величие; но если хотя бы раз человек

ощутил его и признал, никакие иные свойства ума не будут в состоянии его

ослабить, разрушить или умалить. Фантазия нам дана для оживления в нас чарующих преходящих иллюзий; воображение — для вдохновенного соприкосновения с вечным». Таким

образом, воображение преображает в

наших глазах мир без ощущения искусственности, выдумки, натяжки. Где, однако,

осознается искусственность, неправдоподобность, эскапизм (подобно

приукрашенному идиллическому описанию долины Шамони), там действует фантазия[12].

Итак, чтобы скорее добраться до Озерного края Италии, Вордсворт решает

перейти через Альпы по быстрому и несложному Симплонскому перевалу, то есть

двинуться иным путем, чем Кокс (которого больше интересовали не скорость, а

эффектность видов). Отложив «Зарисовки» Кокса, Вордсворт оказывается в

совершенно незнакомой местности. Предвкушая, что «переход через Альпы» звучит

так впечатляюще не напрасно, поэт пытается заранее составить представление о

Симплонском перевале, надеясь, что действительный ландшафт не уступит его

вымыслу в грандиозности.

Увидев группу погонщиков мулов, которые двигались этой дорогой явно не в

первый раз, Вордсворт и Джонс пошли следом за ними, придерживаясь их, как если

бы они были их проводниками. Появление погонщиков знаменательно: они — первые

реальные люди, которые упоминаются в описании альпийского путешествия

«Прелюдии». Но им уделяется мало внимания: их внешность и диалект остались без

описания. Понятно, что юным англичанам погонщики были интересны не сами по

себе, а лишь постольку, поскольку они могли служить ориентиром на пути через

горы. Но ожидание это не оправдалось: на вершине перевала, которую Вордсворт

так желал увидеть, погонщики не теряют времени: они без лишних разговоров

быстренько заканчивают свой немудреный полдник и возобновляют путь, будто

ничего особенного не произошло. Никакого сигнала не получили Вордсворт и Джонс

о том, где им следовало восторгаться точным моментом пересечения Альп, и момент

был ими пропущен.

When from the Vallais we had turned, and clomb

Along the Simplon’s steep and rugged road,

Following a band of muleteers, we reached

A halting-place, where all together took

Their noon-tide meal. Hastily rose our guide,

Leaving us at the board; awhile we

lingered,

Then paced the beaten downward way that led

Right to a rough stream’s edge, and there broke off.

(Book VI, 562-69; курсив

Вордсворта.)

(«Когда

мы повернулись прочь от Валле и взобрались вверх / По крутой, избитой

Симплонской дороге, /Придерживаясь группы муловодов, мы достигли / Привала, где

все вместе разделили / Полуденный обед. Наши проводники поспешно встали, /

Оставив нас у места; мы чуть помедлили, / Затем пустились по избитой тропке,

спускавшейся / Прямо к воде бурлящего потока, — и там тропа кончалась»).

Здесь растерявшиеся путешественники резко затормозили на краю объяснимого. Вордсворт так строит свое повествование, что у читателей

«Прелюдии» вопросов тоже накопилось немало. Знали погонщики или нет, что

Вордсворт и Джонс были намерены полюбоваться вершиной перевала? Зачем погонщики

оставили англичан именно на этом месте

одних, не сказав даже, где их можно догнать? Почему в своем воспоминании поэт

характеризует место, где их оставили погонщики, столь многозначной фразой: «at

the board», которая одновременно означает и «за столом» и — иронично — «на

границе»? Почему с этого момента избитая тропинка берет курс под гору? И почему

река, которая в «Прелюдии» обычно указывает на поступательный ход путешествия,

здесь вдруг блокирует, преграждает путь[13]?

Оставшись наедине с реальным ландшафтом, потерявшиеся Вордсворт и Джонс

надеются теперь самостоятельно двигаться в гору, догнать там погонщиков и

насладиться–таки вершиной перевала.

[We] paced the beaten downward way that led

Right to a rough stream’s edge, and there broke off;

The only track now visible was one

That from the torrent’s further brink held forth

Conspicuous invitation to ascend

A lofty mountain. After brief delay

Crossing the unbridged stream, that road we took,

And clomb with eagerness, till anxious fears

Intruded, for we failed to overtake

Our comrades gone before. (Book VI, 568-77).

(<Мы>

«пустились по избитой тропке, спускавшейся / Прямо к воде бурлящего потока, — и

там тропа кончалась; / Теперь была видна одна дорожка, / Она с другого берега

потока нам посылала / Приглашенье явное подняться / В высь на гору. После

небольшой заминки, / Вброд реку перейдя, мы взяли этот курс / И лезли с

рвеньем, пока тревожный страх / Не охватил нас, что нам не удалось догнать /

Товарищей, вперед ушедших»).

Поддавшись искушению принять «приглашенье явное» улетающей вверх дорожки,

молодые люди так никогда и не поровнялись с группой погонщиков. Следуя своим

фантазиям, путешественники потеряли ориентацию не только в пространстве, но и

во времени: по их представлениям, граница перевала их ждет впереди; и чем

дольше они стараются приблизить момент перехода через Альпы, тем дальше от него

их относит. Страхи — вместо более возвышенного «ужаса» — начинают овладевать Вордсвортом и Джонсом. «Расщелина» между

надуманным, субъективно–идеалистическим, представлением о местности и

действительностью становится по–опасному широка. Вордсворт и Джонс начинают

подозревать, что представление о ландшафте, которое они самопроизвольно

составили, неполноценно. Назревает необходимость обратиться к миру реальному.

Вопрос в том, как это сделать.

***

Прежде чем описать возможные выходы из субъективного мира фантазии — в частности выход, выбранный Вордсвортом, который в

итоге приводит его к новому откровению о существовании силы воображения, — необходимо остановиться на различии между субъективным видением мира, которым прельстились потерявшиеся

путешественники, и экзистенциальным видением, которое тоже предполагает, что центр существования всего мира

находится в субъекте. Вордсворт сам, уже в преклонном возрасте, в 1843 году,

вспоминал своих о почти экзистенциальных ощущениях, диктуя Мисс Фенвик (Miss Fenwick) следующую заметку о

написанной им некогда оде «Прозрения бессмертия из воспоминаний раннего

детства» («Intimations of Immortality Ode»): «Я зачастую был неспособен думать об окружающих меня вещах как имеющих

внеположное существование, и я обращался со всем что видел так, словно все было

не обособлено, а принадлежало моей нематериальной природе»[14].

В такие моменты обостренного восприятия, которое описал поэт, весь универсум

воспринимается им как единое органичное целое со всем богатством плохого и

хорошего, а не как скопление разрозненных фрагментов «здесь» и где–то «там, не

здесь»; не может быть и восприятия «прошлого» как времени, отделенного от

настоящего; не может возникнуть и желания убежать от действительности, ибо

бежать некуда. Разница между субъективным и экзистенциальным видениями мира

заключается в том, что субъективное видение строится на иллюзиях и никак не сходится с фактами внешнего мира,

как получилось с потерявшимися альпийскими путешественниками. Экзистенциальное видение — совсем иное, как в XX веке это

сформулирует Николай Бердяев: в экзистенциальном видении ландшафт эмоционально

принимается человеком внутрь, как он есть, без подмены внешних фактов своими

заранее созданными образами[15].

Так происходит, например, в стихотворении Вордсворта «Нас семеро».

Девчушка из стихотворения «Нас семеро» («We are Seven», 1798) не считает

себя разлученной с умершими братиком и сестричкой и пытается «общаться» с ними

в своей повседневной жизни: она присаживается рядом с ними, у зеленых бугорков

их могил, когда вяжет носки или подрубает носовые платки; она поет им песни,

считает шаги до их пристанища от двери дома (шагов всего двенадцать), и даже

иногда ест рядом с ними свою порцию овсянки. Когда ее спрашивают: «Сестер и

братьев, девочка / Сколько у вас в семье?», она отвечает, что двое живут в

северном Уэлльсе, двое уплыли в море, двое лежат на церковном дворе, а она

живет с мамой в доме. Всего у нее, как ни пытается свести количество детей к

пяти любопытствующий взрослый, всегда получается семь. Девочка помнит «живое»

присутствие своих родных, сопереживает им (вспоминая о том, как «Малютка Дженни

день и ночь / Томилася, больна»[16]),

хотя и не отрицает факта их смерти.

В альпийском эпизоде герой–Вордсворт учится не подменять действительность вымыслом.

Он — подобно маленькой героине из стихотворения «Нас семеро» — пытается

научиться сопереживать, т.е. перестать воспринимать встречающихся людей и

окружающую природу как отстраненные объекты. В результате поэт испытывает трансцендирование и возвращается на верную тропу.

Аналогичным образом приходит к трансцендированию и последователь религиозного экзистенциализма Николай

Бердяев. Из субъективности — считает он —

может быть два выхода: (1) выход путем объективации; (2) выход путем трансцендирования. Оба пути Бердяев поясняет: «Человек хочет выйти из замкнутой

субъективности, и это происходит всегда в двух разных, даже противоположных

направлениях. Выход из субъективности происходит путем объективации. Это путь

выхода в общество с его общеобязательными формами, это путь общеобязательной

науки. На этом пути происходит отчуждение человеческой природы, выбрасывание ее

в объектный мир, личность не находит себя. Другой путь есть выход из

субъективности через трансцендирование. Трансцендирование есть переход к

транссубъективному, а не к объективному. Этот путь лежит в глубине

существования, на этом пути происходят экзистенциальные встречи с Богом, с

другим человеком, с внутренним существованием мира, это путь не объективных

сообщений, а экзистенциальных общений. Личность вполне реализует себя только на

этом пути»[17].

Если бы дезориентированные Вордсворт и Джонс вооружились ландкартой,

лорнетом, компасом или стеклом Клода Лоррена — то есть инструментами, при

помощи которых можно скорректировать размывшееся видение альпийского ландшафта

или определить границы изображения, — и если бы они вернулись на тропу перевала

эмоционально не преобразившись, то этот выход из субъективной замкнутости был

бы через объективацию. Вордсворт уже

пробовал пойти «путем объективации» в альпийском путешествии несколькими днями

ранее: поблизости от Монблана. Но слишком сильная зависимость от внешних

фактов, с точным соблюдением дат и наблюдательных позиций помешала

путешественникам ощутить возвышенное в природе. Вордсворт опробовал и путь «субъективного видения», «проскочив»

мимо самой высокой точки Симплонского перевала. В поисках возвышенного ему осталось обратиться к «транссубъективному».

***

После того, как в «Прелюдии» река задержала путешественников и они через

некоторое время, наконец, столкнулись лицом к лицу с фактом, на который им

открыл глаза появившийся местный крестьянин одной из горных деревень — фактом,

что вершину перевала они уже оставили позади, — путешественники испытывают трансцендирование. И сопутствует этому переживанию осознание абсолютно

новой силы, помогающей человеку осознать полноту своего существования. Имя этой

силы — воображение[18]. Происходит прогрессивный скачок в развитии ума и

личности героя поэмы. Внутренний мир поэта расширяется, чтобы прочувствованно

принять в себя действительный ландшафт. Случается то, за что Вордсворт ратовал

в предисловии к «Лирическим балладам», а именно: чтоб чувство «придавало

важность действиям и ситуации, а не действия и ситуация — чувствам». С этого

момента путешественники вновь оказываются на верной тропе перевала, зная, что

они оставили позади и куда лежит их дальнейший путь.

Пусть тропа эта и спускается все ниже и ниже, а не ведет к горным вершинам,

именно с нее вдруг открывается головокружительный вид на преображенный воображением, величественный ландшафт с «уходящими в бесконечную высь

/ лесами, гниющими, чтоб никогда не сгнить», с «недвижно–неизменными взрывами

водопадов» и с «ветрами, задувающими ветры»,— возвышенное описание ущелья Гондо с безошибочными мильтоновскими

реминисценциями («Прелюдия», кн. VI, ст. 624-628). Использование Вордсвортом

мильтоновской риторики — особенно в строке, «Of first, and last, and midst, and

without end», которая почти буквально заимствована из утренней благоговейной

молитвы еще не павших Адама и Евы «Потерянного Рая» Джона Мильтона, «Him first,

him last, him midst, and without end» («Он <Творец> первый. Он последний,

Он срединный / И бесконечный»), — сильно влияет на создание возвышенного настроения в этом отрывке поэмы[19].

Примечательно, что именно через обращение к транссубъективному (т.е. к другой личности) Вордсворт переходит к возвышенному мировосприятию и к общению с Богом,— как и определяет трансцендирование Бердяев. У Вордсворта природа не выручает

путешественников сама по себе, хотя эта точка зрения (о том что сама природа

«ведет поэта за пределы природы») прочно укоренилась в современном

вордсвортоведении, благодаря Дж. Хартману[20].

Путешественники должны сперва возжелать человеческого проводничества и общения,

начав с сожаления об удалившихся погонщиках мулов, чье исчезновение ведет к

страхам и запоздалому осознанию, что утерянные проводники были, между прочим,

«товарищи» («comrades»). Но что пропало, того не вернешь. И в решающий момент

появляется другой человек. Его появление настолько молниеносно, что оно часто

недооценивается даже в современной критической литературе, где крестьянин

представлен как всего лишь «двойник» погонщиков мулов. Так, Е. Херши Снит в

своей неоднократно переиздававшейся монографии о поэзии Вордсворта «Поэт

Природы и Поэт Человека» (где природа поставлена на первое место, а человек —

на второе даже в заглавии) подмечает — на материале «Прелюдии» и «Описательных

зарисовок» — схожесть всех людей, встреченных Вордсвортом во время путешествия

из Франции в Швейцарию[21].

Не оспоривая наблюдения Снита о «естественном человеке», все же следует

отметить и несхожесть человеческих образов, созданных Вордсвортом в альпийской

книге «Прелюдии»: близость к природе погонщиков едва ли помогла английским

путешественникам, а вот крестьянин и его объяснение местности действительно их

выручили.

В противовес потребительскому желанию Вильяма и Роберта при встрече

погонщиков мулов «сделать их нашими проводниками» («making of them our guide» — курсив Е.Х.) — намерению, которое сразу экстериоризирует погонщиков

как объект для использования, — крестьянин встречен Вильямом с гораздо большим

уважением. «Крестьянин встретил нас» («A peasant met us»),— говорит поэт,

отдавая инициативу крестьянину даже на дискурсивном уровне, синтаксически

уступая ему сильную позицию: место подлежащего и сказуемого в предложении.

Начиная с этого момента, Вордсворт исправляет свои ошибки, допущенные в общении

с погонщиками. Несмотря на все языковые и классовые барьеры, он устанавливает

общение с человеком, живущим в этой местности. Вордсворт и Джонс подступают к

крестьянину «снова и снова» («again and yet again»), преодолевая непонимание.

Вордсворт разглядывает крестьянина более внимательно, чем всех предыдущих

встречных. Любопытно, что в более поздних рукописях поэмы появление крестьянина

описано более детально, чем в черновиках 1805 года[22].

By

fortunate chance,

While every moment added doubt to doubt,

A peasant met us, from whose mouth we learned

That to the spot which had perplexed us first

We must descend, and there should find the road,

Which in the stony channel of the stream

Lay a few steps, and then along its banks;

And, that our future course, all plain to sight,

Was downwards, with the current of that stream.

Loth to believe what we so grieved to hear,

For still we had hopes that pointed to the clouds,

We questioned him again, and yet again;

But every word that from the peasant’s lips

Came in reply, translated by our feelings,

Ended in this,—that we had crossed the Alps.

(The Prelude 1850, Book VI, 577-91; курсив Вордсворта).

(«На наше

счастье, / Покуда с каждой минутой наши сомненья увеличивались, / Крестьянин

встретил нас, из чьих мы уст / Узнали, что к месту где была заминка / Нам

надобно вернуться и тропку там найти, / Которая по ложу каменистому реки / Шла

шага два, а там вновь вдоль по берегу, / И что теперь весь путь, открытый

взору, / Был под гору, куда и тек поток. / Не рады верить в то, что с грустью

услыхали, / Ведь наши помыслы рвались все к облакам, / Допытывались мы другой и

третий раз, / Но слово каждое, что с губ крестьянина / Слетало нам в ответ,

нами прочувствованное, / Вело все к одному: мы Альпы перешли»).

Обращение к транссубъективному в

альпийском путешествии состоялось. «Прочувствованные» путешественниками слова

крестьянина доносят до их понимания мысль, которая прежде не приходила им на

ум: они перешли Альпы. Эта мысль, вербально выраженная крестьянином и

подчеркнутая Вордсвортом в черновиках 1839–1850 гг., является самым настоящим

речевым актом, то есть речью, производящей действие, после которой меняется

что–либо в мире. Здесь Вордсворт делает философско–лирическое отступление,

размышляя о воображении и

переосмысливая многие слова, которые он использовал на протяжении всего

альпийского путешествия. Вот несколько примеров: в противовес случайной,

навязанной извне, вялой «задержке» на месте полуденного привала на Симплоне

(«we lingered at a halting-place»), теперь, когда воображение проявило себя, происходит задержка куда более желанная и

перехватывающая дыхание. Поэт «потерян словно в облаке, / Захвачен без попытки

вырваться» («lost as in a cloud, / Halted without a struggle to break

through»). На смену «страху» («fear»), что потеряна тропа, приходит гораздо

более возвышенное ощущение

«ужаса» и благоговения («admiration»)[23].

«Подавленность» живой мысли («usurpation»)

при виде «бездушного» Монблана бледнеет на фоне «пленяющей силы» воображения (тоже «usurpation»). Неоправдавшиеся надежды увидеть

вершину Симплонского перевала высоко в облаках уступают место «неумирающей надежде»

(«hope that can never die») на проникновение в тайны своего внутреннего мира и

существования. Сама «действительность» («reality») — уже не идиллическая картина долины Шамони, а подлинное великолепие

Ущелья Гондо. Вот отрывок о воображении, предваряющий возвышенное видение,

представшее «открывшимся» глазам поэта:

Imagination—here the Power so called

Through sad incompetence of human speech,

That awful Power rose from the mind’d abyss

Like an unfathered vapour that enwraps,

At once, some lonely traveller. I was lost;

Halted without an effort to break through;

But to my conscious soul I now can say—

‘I recognize thy glory’: in such strength

Of usurpation, when the light of sense

Goes out, but with a flash that has revealed

The invisible world, doth greatness make abode,

There harbours, whether we be young or old.

Our destiny, our being’s heart and home,

Is with infinitude, and only there;

With hope it is, hope that can never die,

Effort, and expectation, and desire,

And something evermore about to be.

Under such banners militant, the soul

Seeks for no trophies, struggles for no spoils

That may attest her prowess, blest in thoughts

That are their own perfection and reward,

Strong in herself and in beatitude

That hides her, like the mighty flood of Nile

Poured from his fount of Abyssinian clouds

To fertilize the whole Egyptian plain. (Book VI, 592-616).

(«Воображение

— вот эта Сила, так нареченная / Из–за печальной скудности людского языка; /

Эта внушающая благоговейный ужас Сила возникла из глубин ума / Словно туман

нетворный, что укутал / Вмиг одиночку путника. Я был потерян, / Захвачен без

попытки вырваться, / Но теперь по совести, осознанно скажу: / «Я признаю твое величье»; в этой силе / Пленяющей, когда свет разума

/ Гаснет, но с яркой вспышкой, озаряющей / Незримый мир — величия обитель, /

Там его гавань и в нашей юности, и в старости. / Наша пристань, сердце, дом — / Там, где вечность, и только

там; / Там, где надежда — надежда неистощимая,— / Усилие, терпенье и

стремленье, / И нечто неизменно впереди грядущее. Под этими знаменами душа /

Легких добыч не ищет, трофеев не стяжает, / Чтоб доказать своё могущество;

благословенна в помыслах, / которые — сами своя слава и награда, / Сильна сама

собой и тем блаженством, / Что ее скрывает, словно могучий Нил в разливе,— /

Поток, родившийся из Абиссийских туч, / Плодотворящий целую Египетскую пойму»).

Итак, Уильям Вордсворт всей своей поэзией утверждал, что абсурдно

предположение, что существуют объекты, которые являются возвышенными сами по себе, в отрыве от созерцающего их субъекта. В

трактате «О возвышенном и прекрасном» («The Sublime and the Beautiful») он

писал, что истинное призвание философа — не идти ощупью по окружающему миру и,

наткнувшись на объект определенных свойств, убеждать мир, что это и есть возвышенный или прекрасный объект, но наблюдать ход своих мыслей и чувств при встрече с возвышенным и прекрасным и описывать законы, которым мысли и чувства в данной ситуации подчиняются

(с. 357 оригинала). А раз так, то восприятие возвышенного, прекрасного и живописного зависит не

столько от точного соблюдения установленных наблюдательных позиций, сколько от

внутренней готовности и чуткости наблюдателя. Именно внутреннее состояние

человека, попадая в унисон с внешними пейзажами, окрашивает их возвышенными, живописными или прекрасными тонами, что

происходит в стихотворениях Вордсворта «Строки, написанные на расстоянии

нескольких миль от Тинтернского аббатства», «Терн», «Строки, оставленные на

камне в разветвлении тисового дерева», «Скала Джоанны», «Одинокая жница» и

многих других.

Разумеется, Вордсворт — поэт–философ, а не философ–поэт. Тем не менее его

взгляды схожи с философией Канта[24],

который в «Критике способности суждения» утверждает, что мы ошибаемся,

приписывая возвышенные свойства

внеположным объектам, в то время как возвышенное — результат работы ума, стремящегося к абсолюту и бесконечному. Альпийские

приключения приводят Вордсворта к пониманию, что возвышенные переживания ценны не сами по себе (как, например, считал

Бёрк), но — и здесь Вордсворт вновь вторит Канту — возвышенные переживания являются средством выявления духовидческих

способностей человека. В этом заключается трансцендентальный идеализм

Вордсворта. Есть у Вордсворта и расхождения с воззрениями кёнигсбергского

философа. Так, если Кант ставил возвышенное выше прекрасного, то Вордсворт

считал, что прекрасное и возвышенное могут действовать на душу одинаково благотворно. В этом

английский поэт ближе к Шиллеру, который ввел понятие идеального прекрасного. Кроме того, Кант полагал, что прекрасное связано с формой, а возвышенное — с бесконечным (а следовательно — с отсутствием формы

как таковой); а Вордсворт способен ощутить возвышенное, созерцая одухотворенные человеческие образы (см.

описание возвышенного силуэта пастуха

на пике скалы в восьмой книге «Прелюдии»). Именно желание Вордсворта научиться

узнавать возвышенное в словах — а

затем и чертах — встречающихся на его пути людей, т.е. включение транссубъективного элемента в духовное путешествие, как бы предвосхищает

религиозный экзистенциализм.

П.Б. Шелли, который знал наизусть добрую долю стихотворений Вордсворта

(среди них «Тинтернское аббатство», оду «Прозрения бессмертия» и ряд

произведений из сборника 1815 года) и каждый день на Женевском озере в 1816

году, по собственному признанию Байрона, пичкал ими последнего «до тошноты»[25],

восхищался вордсвортовским умением создавать внутренние ландшафты. Несмотря на

критическое отношение к консервативной идеологии Вордсворта и пародирование

некоторых его творений (таких как «Питер Белл»), Шелли черпал вдохновение

именно из его поэзии при создании «Аластора», и издавая «Аластора» в феврале

1816 года, он сопроводил его сонетом «К Вордсворту». А «Монблан» Перси Шелли

написал в ответ на вордсвортовское «Тинтернское аббатство». Даже Байрон,

морщившийся от шеллевских чтений Вордсворта как от горькой микстуры, признался,

что вордсвортовское влияние узнаваемо в описаниях природы в третьей песне

«Чайльд Гарольда». А Манфред — герой, которого читатели всего мира величают

«байроновским», — несомненно отмечен печатью вордсвортовского возвышенного — возвышенного, рождающегося среди альпийской природы благодаря воображению человека, борющегося с горьким разочарованием и

соблазнительной фантазией.

![]()

ПРИМЕЧАНИЯ